ステンレス鋼の種類と特徴

ステンレス鋼は、その優れた耐食性と多様な特性から、現代の製造業において欠かせない材料となっています。世界生産量は増加傾向にあり、2018年には過去最高の5072万9000トンを記録しました。ほぼ100%リサイクル可能な環境にやさしい金属としても注目されています。

ステンレス鋼は含有成分の量や熱処理によって結晶構造が変化し、様々な特性を持つ鋼種に分類されます。使用環境や加工方法に応じて最適なステンレス鋼を選択するためには、各種類の特徴を理解することが重要です。

ステンレス鋼のオーステナイト系の特徴と用途

オーステナイト系ステンレス鋼は、ステンレス鋼全体の約60%を占める最も一般的な種類です。この系統は、鉄-クロム-ニッケル系の合金で、代表的な鋼種にはSUS304やSUS316があります。

【主な特徴】

- 含有成分:クロム16~20%、ニッケル8%以上、炭素0.15%以下

- 結晶構造:常温でもオーステナイト組織を維持

- 磁性:基本的に非磁性(冷間加工により若干の磁性を帯びることがある)

- 機械的性質:熱処理では硬化せず、冷間加工のみで硬化する

- 耐食性:ステンレス鋼の中で最も高い耐食性を持つ

- 加工性:延性に優れ、成形加工が容易

SUS304は「18-8ステンレス」とも呼ばれ、クロム18%、ニッケル8%を含有する標準的なオーステナイト系ステンレス鋼です。一方、SUS316はモリブデンを添加することで、特に塩化物に対する耐食性が向上しています。

【主な用途】

- 家庭用品(キッチン用品、食器など)

- 建築材料(外装パネル、手すりなど)

- 化学工業設備

- 食品加工機械

- 医療機器

- 自動車部品

- 原子力発電設備

- LNGプラント

SUS304に銅を添加したSUSXM7は、冷間加工性が向上し、加工中の「欠け」や「割れ」を防止できる特徴があります。

ステンレス鋼のフェライト系の特性と加工性

フェライト系ステンレス鋼は、クロム系ステンレス鋼とも呼ばれ、ニッケルをほとんど含まないか、非常に少量しか含まない特徴があります。代表的な鋼種はSUS430です。

【主な特徴】

- 含有成分:クロム10.5~30%、ニッケルはほとんど含まない

- 結晶構造:フェライト組織

- 磁性:強い磁性を持つ

- 機械的性質:熱処理による硬化はせず、焼きなましにより軟質化して延性が向上

- 耐食性:オーステナイト系よりやや劣るが、一般的な環境では十分な耐食性を持つ

- 加工性:成形加工性に優れている

- 線膨張係数:低い(熱膨張が小さい)

- コスト:ニッケルを含まないため比較的安価

フェライト系ステンレス鋼の注意点として、低温での脆性破壊のリスクや、特定の温度帯での脆化現象(457℃脆化、α脆化)があります。これらは使用環境の温度条件を考慮する必要があります。

近年は、炭素・窒素の含有量を極めて低減させ、チタンやニオブなどの炭化物安定元素を添加した「高純度フェライト系ステンレス鋼(LowC.Nフェライト系ステンレス鋼)」も開発されています。これらは耐食性や延性が向上し、低温脆性や応力腐食割れに対する耐性が改善されています。

【主な用途】

- 自動車排気系部品

- 家電製品の外装

- 建築内装材

- 台所用品

- 給湯器部品

- 一般的な耐食用途の部品

ステンレス鋼のマルテンサイト系の強度と硬度の特徴

マルテンサイト系ステンレス鋼は、高い強度と硬度を特徴とする鋼種です。代表的な鋼種にはSUS410、SUS403、SUS420J2などがあります。

【主な特徴】

- 含有成分:炭素0.1~0.4%、クロム12~18%

- 結晶構造:熱処理(焼入れ)によってマルテンサイト組織を形成

- 磁性:磁性を持つ

- 機械的性質:熱処理により高い硬度と強度を得られる

- 耐食性:他のステンレス鋼と比較して耐食性はやや劣る

- 耐摩耗性:炭素含有量が多いため優れた耐摩耗性を持つ

マルテンサイト系の中でも、クロム含有量が18%のSUS440Cは最も硬度に優れており、高強度が求められる用途に適しています。

【主な用途】

- 刃物(ナイフ、カッター、メス)

- タッピンネジなどの締結部品

- シャフト

- ベアリング(軸受)

- バルブ部品

- タービンブレード

- 射出成形金型

マルテンサイト系ステンレス鋼は、表面に鉄などが付着するともらい錆が発生する可能性があるため、表面処理や使用環境に注意が必要です。

ステンレス鋼の二相系と析出硬化系の特殊性能

二相系ステンレス鋼(オーステナイト・フェライト系)と析出硬化系ステンレス鋼は、特殊な性能を持つステンレス鋼として、特定の用途に重要な役割を果たしています。

【二相系ステンレス鋼】

- 別名:デュプレックスステンレス鋼(Duplex stainless steels)

- 構造:オーステナイト相とフェライト相が混在する二相組織

- 代表鋼種:SUS329J1

- 特徴。

- オーステナイト系の高い靭性とフェライト系の強度を兼ね備える

- 優れた耐食性(特に海水や塩化物環境)

- 高い強度と耐応力腐食割れ性

- 厚板での使用が可能

- 主な用途。

- 海水復水器

- 熱交換器

- 排煙脱硫装置

- 化学プラント設備

- 海洋構造物

- 石油・ガスプラント

【析出硬化系ステンレス鋼】

- JIS規格:SUS630、SUS631、SUS631J1

- 構造:母相にチタン、アルミ、銅、モリブデンなどの特定元素を添加

- 分類:母相の種類により「マルテンサイト系」「オーステナイト系」「セミオーステナイト系」「二相系」の4種に分けられる

- 熱処理。

- 固溶化熱処理(S処理)

- マルテン化処理(T処理、R処理、C処理など)

- 析出硬化処理(時効硬化熱処理/H処理)

- 特徴。

- 高強度・高硬度

- 良好な耐食性

- 複雑な形状の部品製造が可能

- 主な用途。

- 航空宇宙部品

- 高強度ボルト

- バネ

- タービン部品

- 原子力発電所部品

- 医療機器

析出硬化処理は、600番台のステンレスの他、一部のアルミニウム、ベリリウム銅、マルエージング鋼などにも使用される重要な熱処理技術です。

ステンレス鋼の磁性と耐食性の関係性

ステンレス鋼を選定する際、磁性と耐食性の関係は重要な考慮点です。一般的に、ステンレス鋼の磁性は結晶構造に依存しており、耐食性とも密接な関係があります。

【磁性による分類】

- 強磁性:フェライト系、マルテンサイト系

- 非磁性(常磁性):オーステナイト系(基本的に)

オーステナイト系ステンレス鋼は基本的に非磁性ですが、冷間加工によって一部がマルテンサイト組織に変態すると、若干の磁性を帯びることがあります。この現象は「加工誘起マルテンサイト変態」と呼ばれ、SUS304などで見られます。

【耐食性のメカニズム】

ステンレス鋼の耐食性は、表面に形成される「不動態皮膜」によるものです。この皮膜は非常に薄い(数ナノメートル)酸化クロム層で、内部の金属を保護します。耐食性に影響を与える主な要素。

- クロム含有量:多いほど耐食性が向上

- ニッケル含有量:多いほど耐食性が向上

- モリブデン含有量:塩化物環境での耐食性を向上

- 炭素含有量:少ないほど粒界腐食に対する抵抗性が向上

【磁性と耐食性の関係】

一般的に、非磁性のオーステナイト系ステンレス鋼は、磁性を持つフェライト系やマルテンサイト系よりも耐食性に優れています。これは主にニッケルの含有によるものです。しかし、近年の材料技術の進歩により、高純度フェライト系ステンレス鋼など、磁性を持ちながらも優れた耐食性を示す材料も開発されています。

【磁性を利用した識別方法】

磁石による簡易的な識別方法。- 磁石にくっつく:フェライト系、マルテンサイト系、または加工硬化したオーステナイト系

- 磁石にくっつかない:純粋なオーステナイト系

ただし、この方法だけでは正確な鋼種の判別は困難であり、より詳細な分析には成分分析や組織観察が必要です。

【産業応用における磁性の重要性】

- 非磁性が必要な用途。

- 医療用MRI装置周辺機器

- 電子機器のシールド材

- 磁気記録装置の部品

- 特殊実験装置

- 磁性が利用される用途。

- 電磁弁部品

- 磁気センサー部品

- 誘導加熱調理器の対応鍋

ステンレス鋼の選定においては、求められる耐食性と磁性のバランスを考慮し、用途に最適な鋼種を選択することが重要です。

ステンレス鋼の選定方法と加工時の注意点

金属加工業において、適切なステンレス鋼の選定は製品の品質、コスト、生産性に大きく影響します。以下に、ステンレス鋼の選定方法と加工時の注意点について解説します。

【ステンレス鋼の選定基準】

- 使用環境の考慮

- 接触する物質(酸、アルカリ、塩化物など)

- 使用温度範囲

- 湿度条件

- 屋内/屋外の区別

- 要求される機械的性質

- 強度要件

- 硬度要件

- 耐摩耗性

- 疲労強度

- 加工方法の検討

- 切削加工性

- 溶接性

- 成形性

- 表面処理の可能性

- 外観要件

- 表面仕上げ

- 色調

- 光沢

- コスト要因

- 材料コスト

- 加工コスト

- メンテナンスコスト

- ライフサイクルコスト

【加工時の注意点】

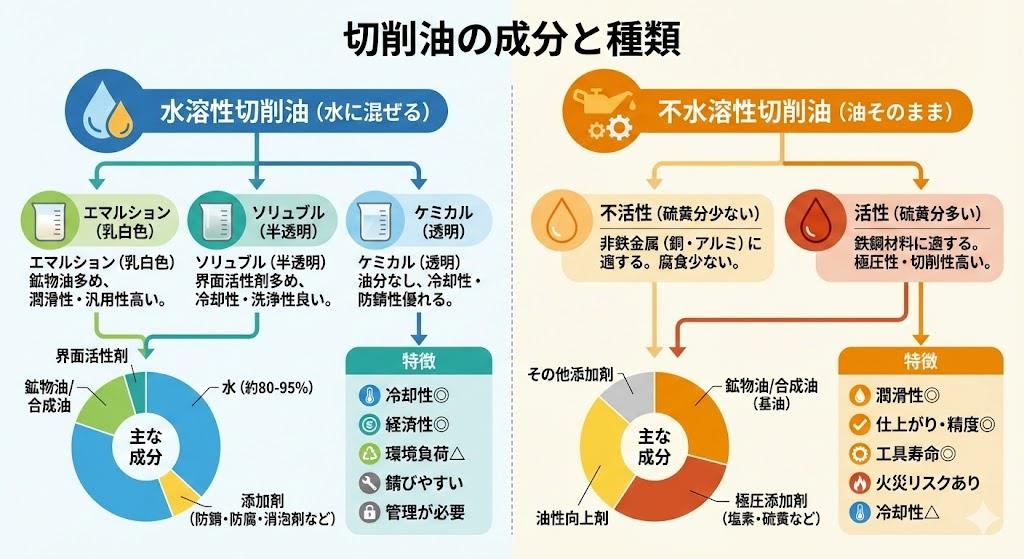

- 切削加工

- オーステナイト系は加工硬化しやすいため、適切な切削速度と送りの選定が重要

- 高硬度のマルテンサイト系には耐摩耗性の高い工具を使用

- 十分な冷却と潤滑を確保

- 工具の摩耗に注意し、定期的な交換が必要

- 溶接加工

- フェライト系は高温割れに注意

- オーステナイト系は溶接歪みが大きい

- マルテンサイト系は予熱と後熱処理が必要な場合がある

- 溶接部の耐食性低下に注意(特に鋭敏化現象)

- 曲げ加工・成形加工

- オーステナイト系は加工硬化により必要な曲げ力が増加

- スプリングバック量が大きいことを考慮した金型設計

- 適切な曲げ半径の確保(材料厚さの1.5倍以上が目安)

- 表面処理

- 加工後の不動態化処理の検討

- 異種金属との接触による電食防止

- 表面の汚染防止(特に鉄粉付着によるもらい錆)

【ステンレス鋼加工のトラブル事例と対策】

- 加工硬化によるトラブル

- 症状:工具寿命の低下、加工精度の悪化

- 対策:適切な切削条件の設定、中間焼なましの実施

- 溶接部の耐食性低下

- 症状:溶接部周辺の選択的腐食

- 対策:低炭素グレードの使用(SUS304LやSUS316L)、溶接後の適切な熱処理

- 応力腐食割れ

- 症状:引張応力と腐食環境の複合作用による割れ

- 対策:残留応力の除去、耐応力腐食割れ性の高い材料の選定

- 表面仕上げ不良

- 症状:表面の傷、変色

- 対策:適切な研磨方法の選定、作業環境の清浄化

ステンレス鋼の加工においては、材料特性を十分に理解し、適切な加工条件と工具を選定することが重要です。また、加工後の表面処理や熱処理も製品の品質に大きく影響するため、総合的な視点での工程設計が求められます。