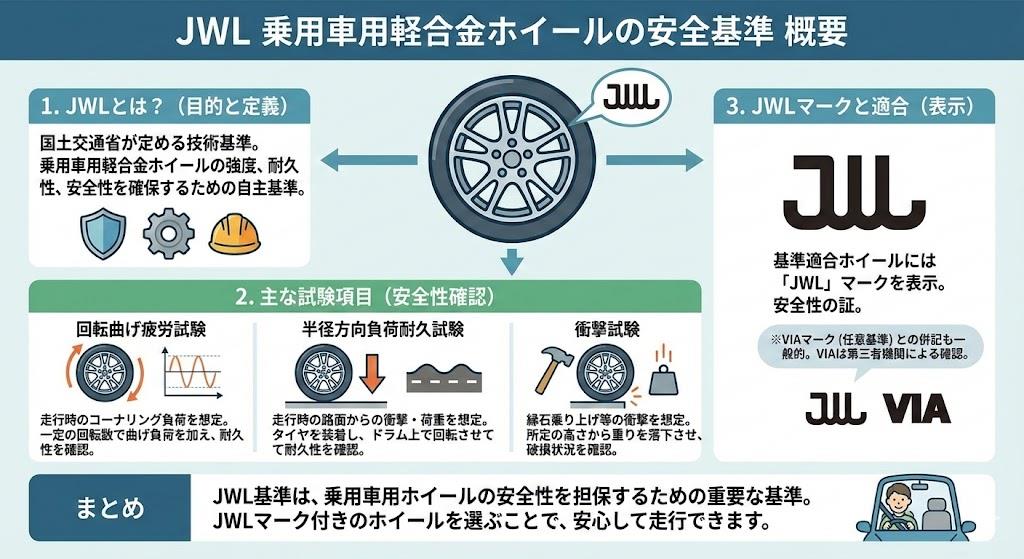

JWL 乗用車用軽合金ホイールの安全基準

JWL 乗用車用軽合金ホイールの基準とは

JWL(Japan Light Alloy Wheel)は、1983年に国土交通省によって制定された「乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準」を指します。この基準は、乗用車(乗用定員11人以上の自動車、二輪車および側車付二輪自動車を除く)に装着される軽合金製ホイールに適用される安全基準です。

JWL基準の主な目的は、軽合金ホイールの安全性を確保し、走行中のトラブルを防止することにあります。「アルミホイールは大切な生命を乗せて走っている」という認識のもと、ホイールの耐久性や強度に関する厳格な基準が設けられています。

この基準に適合したホイールには、JWLマークが表示されます。このマークは、そのホイールが国の定める安全基準を満たしていることを示す重要な証明となります。日本の公道を走行する乗用車に装着されるアルミホイールには、このJWLマークが必須となっており、マークのないホイールを装着した車両は車検に通りません。

JWL基準は自社認定制となっており、ホイールメーカーが自らの責任において試験を行い、基準に適合していると判断したホイールにJWLマークを表示することが許可されています。

JWL 乗用車用軽合金ホイールと JWL-T の違い

JWLとJWL-Tは、どちらも軽合金製ホイールの安全基準ですが、適用される車両のタイプが異なります。

JWL(Japan Light Alloy Wheel)は乗用車用の軽合金製ホイールに適用される基準であるのに対し、JWL-T(Japan Light Alloy Wheel - Truck & Bus)はトラックおよびバス用の軽合金製ホイールに適用される基準です。

両者の基準が分かれている理由は、トラックやバスは乗用車と比較して以下の点で大きく異なるためです。

- 車両重量が大きい

- 走行距離が長い

- 使用条件が過酷

- ホイールに加わるストレスが非常に高い

これらの違いにより、トラックやバス用のホイールには、乗用車用とは異なる、より厳しい基準が必要とされています。JWL-T基準は、こうした重量車両の特性を考慮して設計されています。

なお、どちらの基準もスチールホイールには適用されず、アルミニウムやマグネシウムなどの軽合金で製造されたホイールのみが対象となります。

JWL 乗用車用軽合金ホイールの技術試験内容

JWL基準に適合するためには、軽合金製ホイールは以下の3つの主要な技術試験をクリアする必要があります。

- 回転曲げ疲労試験

この試験では、ホイールに繰り返し曲げ応力を加えることで、長期間の使用による疲労破壊に対する耐性を評価します。実際の走行状況を模擬し、ホイールが回転しながら受ける曲げ応力に耐えられるかを確認します。

- 半径方向負荷耐久試験

この試験では、ホイールの半径方向に繰り返し負荷をかけることで、車両の重量や走行中の衝撃に対する耐久性を評価します。実際の走行時にホイールが受ける放射状の力に対する強度を確認するための重要な試験です。

- 衝撃試験

この試験では、ホイールに一定の衝撃を与えることで、路面の段差や障害物との接触など、突発的な衝撃に対する耐性を評価します。実際の走行中に起こりうる突発的な衝撃に対して、ホイールが破損せずに耐えられるかを確認します。

これらの試験は、「乗用車用軽合金製ホイール試験条件」に基づいて実施されます。試験に使用されるホイールは、同一製造条件で同一モールドを用いた型式から選出されます。ただし、加工上強度に影響があると認められるものは別型式として扱われます。

これらの試験をクリアしたホイールには、耐荷重の表示が入り、一般的にはホイール本体に鋳出しされるか、ホイールの箱に記載されます。この耐荷重は1本あたりの数値であり、車両重量に対して前後輪4本合計の数値が上回っていれば安全とされます。

JWL 乗用車用軽合金ホイールのマーク表示と認証

JWL基準に適合した乗用車用軽合金ホイールには、特定のマークが表示されます。これらのマークは、ホイールの安全性と品質を示す重要な指標となります。

JWLマーク

JWLマークは、そのホイールが「乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準」に適合していることを示します。このマークは、ホイールメーカーが自社で実施した試験に基づいて表示される自己認証マークです。車両に取り付けた状態で容易に確認できる箇所に表示されることが義務付けられています。

VIAマーク

VIA(Vehicle Inspection Association)マークは、JWL基準への適合性を第三者機関である「自動車用軽合金製ホイール試験協議会」が確認したことを示します。JWL基準による厳格な品質・強度確認試験に合格したホイールにのみ、このVIAマークの表示が許可されます。VIAマークには登録番号も付与され、より高い信頼性を示します。

これらのマークは、ホイールが国の安全基準を満たしていることの証明となるため、自動車の型式認定や車検において重要な役割を果たします。特にJWLマークは、軽合金製ディスクホイールの保安基準適合の証として必須とされており、このマークがないホイールを装着した車両は車検に通りません。

マークは通常、ホイールの外側または内側のリム部分に刻印またはエンボス加工されています。購入時や装着時には、これらのマークの有無を確認することが重要です。

JWL 乗用車用軽合金ホイールの製造工程と品質管理

軽合金ホイールの製造工程は、その品質と安全性に直接影響を与える重要な要素です。JWL基準に適合するホイールを製造するためには、厳格な品質管理が不可欠です。

主な製造方法

- 鋳造法(キャスティング)

- 最も一般的な製造方法

- 溶かした軽合金を金型に流し込んで成形

- グラビティキャスト法、ロープレッシャーキャスト法、ハイプレッシャーキャスト法などがある

- コスト効率が良いが、鍛造法と比較すると強度はやや劣る

- 鍛造法(フォージング)

- 高温に熱した軽合金素材に圧力をかけて成形

- 高い強度と耐久性を実現

- 軽量化が可能だが、製造コストが高い

- レース用や高級車向けに多く採用される

- スピニング法

- 回転する金型に軽合金板を押し付けて成形

- 特殊な形状のホイールに適している

品質管理のポイント

- 材料検査

- 使用する軽合金の成分分析

- 不純物の混入チェック

- 材料の機械的特性の確認

- 製造工程の管理

- 鋳造温度・圧力の厳密な制御

- 金型の精度管理

- 熱処理条件の最適化

- 非破壊検査

- X線検査による内部欠陥の検出

- 超音波検査による微細クラックの検出

- 蛍光浸透探傷検査による表面欠陥の検出

- 寸法検査

- 3次元測定機による精密な寸法測定

- ホイールのバランス検査

- リム幅、PCD、オフセットなどの重要寸法の確認

- 強度試験

- JWL基準に基づく各種試験の実施

- 抜き取り検査による品質の確認

- 耐荷重試験

製造工程における品質管理は、単にJWL基準をクリアするだけでなく、長期間の使用に耐える高品質なホイールを提供するために不可欠です。特に、鋳造時の気泡やクラックの発生防止、熱処理による強度の最適化、表面処理の品質管理などが重要なポイントとなります。

また、製造ロットごとの品質の一貫性を確保するため、統計的品質管理手法を用いた継続的な監視と改善が行われています。これにより、すべての製品が同等の高い品質と安全性を備えていることが保証されます。

JWL 乗用車用軽合金ホイールの国際規格との比較

JWL基準は日本独自の安全基準ですが、世界各国にも軽合金ホイールに関する様々な規格が存在します。これらの国際規格とJWL基準を比較することで、その特徴と位置づけをより明確に理解することができます。

主な国際規格

- DOT(米国)

- 米国運輸省(Department of Transportation)による基準

- 北米市場で販売されるホイールに適用

- JWLに相当する乗用車用基準

- DOT-T(米国)

- トラックやバス向けの米国基準

- JWL-Tに相当する

- TÜV(ドイツ)

- ドイツ技術検査協会による認証

- 欧州で広く認められている厳格な基準

- 材料、設計、製造工程、性能など多角的な評価

- ISO(国際標準化機構)

- ISO 3006: 道路車両用ホイールの強度試験方法

- 国際的に統一された試験方法を規定

- SAE(米国自動車技術者協会)

- SAE J2530: アフターマーケット用乗用車ホイールの性能要件と試験手順

- 北米市場で広く採用されている

JWL基準との主な違い

| 規格 | 試験内容 | 認証方法 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| JWL(日本) | 回転曲げ疲労試験半径方向負荷耐久試験衝撃試験 | 自己認証(VIAは第三者認証) | 車検との連動国内市場に特化 |

| DOT(米国) | 衝撃試験疲労試験放射状負荷試験 | 自己認証 | 市場監視型の規制違反時の罰則が厳格 |

| TÜV(ドイツ) | 回転曲げ試験衝撃試験材料分析製造工程評価 | 第三者認証 | 総合的な品質評価定期的な工場監査 |

| ISO | 回転曲げ試験半径方向負荷試験衝撃試験 | 規格のみ提供(認証は各国機関) | 国際的な統一基準各国規格の基礎 |

JWL基準の特徴的な点は、車検制度と直接リンクしていることです。日本では、JWLマークのない軽合金ホイールを装着した車両は車検に通らないため、実質的に公道走行ができません。これに対し、他国の規格は製品の市場投入時の要件として機能し、定期検査との連動は各国の制度によって異なります。

また、JWL基準は自己認証制度を採用していますが、VIAマークという第三者認証のオプションも提供しています。これは、TÜVのような第三者認証を基本とする欧州の制度と、自己認証を基本とする米国の制度の中間的な位置づけと言えます。

試験内容については、各規格とも基本的な考え方は類似していますが、具体的な試験条件や合格基準には違いがあります。特に、JWL基準は日本の道路環境や使用条件を考慮して設定されているため、日本国内での使用に最適化されています。

国際的なホイールメーカーは、複数の市場に製品を供給するため、これらの規格を横断的に満たす製品設計と品質管理を行っています。そのため、高品質なホイールは、JWL基準だけでなく、DOTやTÜVなど複数の規格に適合していることが一般的です。

JWL 乗用車用軽合金ホイールの耐荷重計算と選定方法

軽合金ホイールを選定する際、JWL基準に適合していることに加えて、車両に適した耐荷重性能を持つホイールを選ぶことが重要です。ここでは、耐荷重の計算方法とホイール選定のポイントについて解説します。

耐荷重の表示と意味

JWL基準に適合したホイールには、耐荷重の表示が入っています。この表示は通常、「MAX LOAD ○○○kg」または「LOAD ○○○kg」という形式でホイールに刻印されているか、ホイールの箱に記載されています。

この耐荷重値は1本あたりの最大許容荷重を示しており、ホイールがこの荷重まで安全に耐えられることを意味します。

耐荷重の計算方法

- 必要耐荷重の算出

- 車両の総重量(車両重量+最大積載量+乗員重量)を確認

- 前後の重量配分を考慮(一般的な乗用車は前:後=6:4程度)

- 各車軸にかかる荷重を計算

- 安全係数(通常1.2~1.5)を掛ける

- 計算例

- 車両総重量:1,800kg

- 前後重量配分:6:4

- 前輪にかかる荷重:1,800kg × 0.6 = 1,080kg

- 後輪にかかる荷重:1,800kg × 0.4 = 720kg

- 前輪1本あたりの荷重:1,080kg ÷ 2 = 540kg

- 後輪1本あたりの荷重:720kg ÷ 2 = 360kg

- 安全係数1.2を考慮した場合

- 前輪必要耐荷重:540kg × 1.2 = 648kg

- 後輪必要耐荷重:360kg × 1.2 = 432kg

この計算例では、前輪に装着するホイールは少なくとも648kg、後輪に装着するホイールは少なくとも432kgの耐荷重が必要となります。

ホイール選定のポイント

- JWL/VIAマークの確認

- ホイールにJWLマークが表示されていることを確認

- 可能であればVIAマークも確認(より信頼性が高い)

- 適切なサイズの選定

- リム幅:タイヤ幅に適合したリム幅を選択

- インチサイズ:車両に適合したサイズを選択

- PCD(ピッチサークル径):車両のハブボルト配置に合わせる

- オフセット:車両の仕様に合わせる(過度に異なるとハンドリングや安全性に影響)

- 耐荷重の確認

- 上記の計算で求めた必要耐荷重以上のホイールを選択

- 特に改造車や積載量の多い車両では余裕を持った選定が重要

- 使用環境の考慮

- 悪路走行が多い場合は、より高い耐衝撃性能を持つホイールを選択

- 積雪地域ではスノーチェーン装着を考慮したデザインのホイールを選択

- 製造メーカーの信頼性

- 実績のあるメーカーの製品を選択

- 製品保証の内容を確認

適切な耐荷重を持つJWL適合ホイールを選定することで、安全性を確保しつつ、車両の性能や外観を向上させることができます。特に、車両の改造や大型タイヤへの交換を行う場合は、耐荷重の余裕を十分に考慮することが重要です。